Mon grand-père, Jean Incerti, est né à Rubiera dans la province de Reggio en Italie en 1853. Tailleur de pierres, il arrive en Franche-Comté vers 1880 et participe, notamment, à l’édification de la chapelle de Novillars en portant sur son dos toutes les pierres.

Mon grand-père, Jean Incerti, est né à Rubiera dans la province de Reggio en Italie en 1853. Tailleur de pierres, il arrive en Franche-Comté vers 1880 et participe, notamment, à l’édification de la chapelle de Novillars en portant sur son dos toutes les pierres.

Il épouse Marie Huguenet, couturière à Chantrans, en l’église St Bénigne à Pontarlier. Mes grands-parents emménagent à Roche à l’actuel 32, rue Nationale, maison achetée à la famille Drogoz.

Jean Incerti eut deux demi-frères ; les descendants de l’un tenaient la plus grosse affaire de bijouterie de Marseille ; quant à l’autre, il est parti pour l’Amérique et je n’ai jamais eu de ses nouvelles.

C’est mon père, Maurice, et mon oncle, Charles, qui ont acheté en commun la ferme à Louis Coquillot en 1919 et elle resta longtemps dans l’indivision. Mon père, qui jusque là avait été militaire (il termina la guerre de 1914/1918 comme adjudant-chef) se lança dans la culture. Mon oncle, lui, qui avait fait le commerce du bois, achetait des coupes dans les différents villages, logeait avec sa femme dans l’autre partie de la maison avec ma grand-mère Marie. La ferme brûla durant l’hiver 1919/1920 et c’est à cette occasion que la plaque de cheminée en fonte fut donnée à Albert Figard, un ami de mon père.

A l’occasion de la reconstruction, la ferme primitive fut agrandie. Quelques années après, mon oncle alla habiter plus loin sur la Nationale, et sa partie de maison fut alors louée. Devant la ferme, il y avait un grand terrain parce que primitivement mon oncle désirait y installer une scierie, côté impasse des Tamaris.

A l’occasion de la reconstruction, la ferme primitive fut agrandie. Quelques années après, mon oncle alla habiter plus loin sur la Nationale, et sa partie de maison fut alors louée. Devant la ferme, il y avait un grand terrain parce que primitivement mon oncle désirait y installer une scierie, côté impasse des Tamaris.

La partie habitation du bâtiment était assez réduite : il y avait une alcôve dans laquelle logeait mon grand-père Revol, de Chatte, en Isère, où je suis née du reste, lorsque veuf il venait nous voir. Il y avait une chambre avec trois lits : celui de mes parents, celui où ma sœur Yvonne et moi dormions, et celui de mon autre sœur Jeannette derrière la porte ; en outre, une commode, une armoire et une grande glace ; le sol était un plancher de sapin. Comme ma mère n’avait pas le temps de bien faire le lit chaque jour, mon père lui disait : « Eh, la bourgeoise, tu as fait le lit avec une fourche ? »

Puis la salle à manger avec une grande table, six chaises cannées, un buffet à deux portes, un lampadaire avec abat-jour ; le plancher était de chêne. A côté, il y avait la cuisine, avec une table, des chaises, un évier blanc entre la porte et la fenêtre, un bahut en merisier ; le plancher était aussi en bois de sapin et il était récuré tous les soirs à l’eau de Javel. Sur le côté de l’évier, mon père avait installé une série de patères où nous accrochions nos gants de toilette ; plus tard, il installa un système identique dans le placard sous l’évier. Au-dessus de l’évier, il y avait deux rayons : celui du bas, pour mon père où il posait son rasoir à mains, son blaireau et son savon à raser. Au-dessus, c’était celui des femmes ; oh, il n’y avait pas grand-chose. Pour se coiffer, on allait dans la chambre : au-dessus de la machine à coudre, il y avait la fenêtre et le miroir, c’était la vitre ! Ma mère me mettait une grosse barrette pour aller à l’école.

Puis la salle à manger avec une grande table, six chaises cannées, un buffet à deux portes, un lampadaire avec abat-jour ; le plancher était de chêne. A côté, il y avait la cuisine, avec une table, des chaises, un évier blanc entre la porte et la fenêtre, un bahut en merisier ; le plancher était aussi en bois de sapin et il était récuré tous les soirs à l’eau de Javel. Sur le côté de l’évier, mon père avait installé une série de patères où nous accrochions nos gants de toilette ; plus tard, il installa un système identique dans le placard sous l’évier. Au-dessus de l’évier, il y avait deux rayons : celui du bas, pour mon père où il posait son rasoir à mains, son blaireau et son savon à raser. Au-dessus, c’était celui des femmes ; oh, il n’y avait pas grand-chose. Pour se coiffer, on allait dans la chambre : au-dessus de la machine à coudre, il y avait la fenêtre et le miroir, c’était la vitre ! Ma mère me mettait une grosse barrette pour aller à l’école.

Autour de la table, des hommes, employés comme commis de ferme, venaient partager nos repas : petit-déjeuner, déjeuner de midi et souper. Il y en eut trois : Raymond P., Jean A. et un troisième dont je ne souviens plus. Ah ! si : Paul P. Un jour, lui et son frère Georges sont arrivés chez nous en pleurant : ils en avaient assez parce que leur mère, la Tonton, inondait leur lit et qu’ils dormaient donc toujours dans un lit mouillé et qu’ils n’avaient pas suffisamment à manger. Le « père Piquard » (le docteur Léon Piquard), diagnostique une début de tuberculose ; aussi, mon père retint la chambre que la Cina (Célina) Chevalier louait habituellement pour se faire quatre sous à des remplaçants de la Poste pour que les deux frères puissent y dormir.

La Tonton avait une sœur mariée à quelqu’un qui avait une propriété en Algérie. Un jour cette dame est venue chez nous : elle avait des tas de bijoux, çà brillait de partout ! Le Paul est parti travailler en Algérie ; il a voulu commander aux ouvriers, mais il a dû rentrer parce que les ouvriers voulaient lui faire la peau.

Il y avait aussi une cuisinière qui avait été achetée lors d’une foire-exposition et qui comportait quatre places pour la cuisson, un four, une bouillotte, une étuve pour la cancoillotte que ma mère faisait avec du méton. La cuisinière fonctionnait au bois que nous tirions de notre pâture sous le bois et il était stocké dans le hangar. Pour le scier, mon père faisait venir un scieur de Deluz et lui-même finissait de le fendre avec une hache.

Il y avait aussi une cuisinière qui avait été achetée lors d’une foire-exposition et qui comportait quatre places pour la cuisson, un four, une bouillotte, une étuve pour la cancoillotte que ma mère faisait avec du méton. La cuisinière fonctionnait au bois que nous tirions de notre pâture sous le bois et il était stocké dans le hangar. Pour le scier, mon père faisait venir un scieur de Deluz et lui-même finissait de le fendre avec une hache.

Mon père aimait les gâteaux, il voulait en manger tous les jours. De sorte que ma mère en faisait deux par semaine. Nous, les filles, lors de la cuisson, on ouvrait plusieurs fois la porte du four de sorte que le gâteau ne levait pas ; de ce fait, mon père ne voulait pas en manger, accusant notre mère de ne plus savoir faire la pâtisserie et c’est nous qui le dégustions ! Une partie du blé que nous produisions était montée aux Vaux pour qu’il y soit moulu et nous utilisions alors la farine.

Bien sûr, il n’y avait pas de salle de bains, pas de chauffage dans les chambres, simplement un fourneau émaillé dans la salle à manger et les sanitaires étaient dans la cour. Après la première guerre mondiale, nous n’avions pas l’électricité et nous nous éclairions avec deux lampes à pétrole. Pas l’eau courante non plus, et nous allions la chercher à la borne-fontaine sur le trottoir, à l’angle de l’impasse des Tamaris (alors dénommée rue des Groseilliers) et de la route Nationale, devant notre maison. Les vaches et les chevaux, pour les faire boire, on les menait à l’abreuvoir, en haut de la Vie des Bêtes (actuellement, rue du Vieux-Roche, à l’emplacement de l’alambic, devenu un garage communal).

A côté de la cuisine, là où nous nous trouvons pour l’instant, c’était la souillarde où il y avait une grosse marmite qui nous servait à faire

A côté de la cuisine, là où nous nous trouvons pour l’instant, c’était la souillarde où il y avait une grosse marmite qui nous servait à faire les conserves, une cheminée, un établi, un lavoir à deux bacs parce que notre mère ne voulait pas que nous allions au lavoir communal. Là aussi, nous préparions une pâtée à base de pousse d’avoine (la balle des céréales), avec des betteraves fourragères coupées en morceaux, du sel gemme et de l’eau bouillante pour la cuisson. Cette préparation, c’était pour les vaches.

les conserves, une cheminée, un établi, un lavoir à deux bacs parce que notre mère ne voulait pas que nous allions au lavoir communal. Là aussi, nous préparions une pâtée à base de pousse d’avoine (la balle des céréales), avec des betteraves fourragères coupées en morceaux, du sel gemme et de l’eau bouillante pour la cuisson. Cette préparation, c’était pour les vaches.

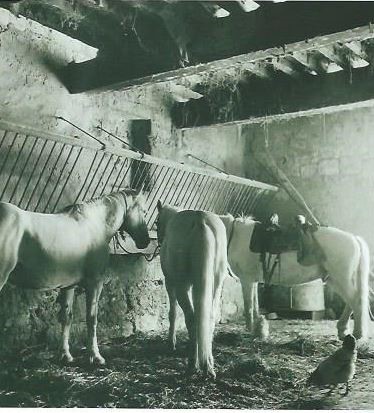

Puis il y avait l’écurie avec d’un côté les chevaux, de l’autre les vaches. Nous avons eu trois chevaux pour tirer le matériel agricole car nous n’avions pas de tracteur. Le premier, c’était Coco, et il était blanc. Le deuxième, c’était Souris, de couleur brun-rouge ; il appartenait à chez Caire qui voulait s’en débarrasser. Mon père était intéressé, mais avant l’achat, il voulut le tester. Favelet, le commis de chez Caire, nous l’amena ; mon père remplit une pleine charrette de fumier, serra au maximum la mécanique et lui fit monter la pente de la rue des Groseilliers vers chez Gurnot. Souris grimpa si bien que mon père l’acheta sans discuter. Puis il avait aussi un poulain acheté à Baume-les-Dames ; il a attrapé les gourmes. Dans cette écurie, il y avait mangeoire et râtelier pour les chevaux, pas de stalle. Les chevaux étaient nourris de foin et d’avoine.

Dans la partie étable, nous avions environ 8 vaches, des montbéliardes et des vaches noires; je me souviens de la Blanchette, de Papillote, bien en chair et toutes avaient un nom. On avait 4 ou 5 veaux par an qui étaient vendus à Cattay ou à Lhote. Ils tétaient leur mère et après ils étaient nourris avec des boulettes que ma mère préparait, des boulettes faites de farine de maïs et de lait. Mon père ne buvait que du lait, pas de vin. Une fois que mes parents étaient allés chez le notaire à Besançon, j’ai été appelée par le cantonnier qui habitait la Malmaison et qui me criait : « Mauricette ! Mauricette ! Il y a une vache qui fait le veau » (c’était dans la pâture en-dessous de Pissot). Je suis allée chercher Louis Gurnot et nous sommes venus avec deux brouettes, garnies de paille, parce que cette vache d’habitude faisait deux veaux. En effet, deux veaux sont nés et nous remontâmes chacun notre brouette chargée chacune d’un veau. Comme le mien voulait se mettre debout sur ses pattes, j’étais obligée de le « tasser » pour qu’il ne passe pas par-dessus le bord de la brouette et nous les avons ramenés dans l’étable. La Papillote, dès qu’elle était en chaleur, elle courait pour se faire couvrir par le taureau de la ferme d’Hotelans à Novillars ! Ah, cette Papillote ! Un jour ma mère constata qu’elle n’avait plus de lait, en dehors de la période de gestation et d’allaitement, bien sûr, et pourtant elle mangeait de la bonne herbe. Elle le dit à mon père qui peu de temps après sut pourquoi : lorsqu’elle était à la pâture, une vipère venait la téter ! On trouva un jour une autre vipère dans une crèche de vache. A l’étable et à l’écurie, on suspendait du buis bénit lors de la fête des Rameaux.

On eut également des chèvres, pas beaucoup : trois, mais pas longtemps parce qu’elles broutaient les arbustes fruitiers (pruniers, reines-claudes) que mon père greffait ! Il disait à ma mère : « Oh ! tes chèvres ! ». On dut s’en débarrasser. Elles étaient à côté du clapier.

Au bout de l’écurie, il y avait une soue. Avec chez Gurnot et chez Jussreandot, nous achetions à nous trois six cochons que l’on se partageait ensuite pour les engraisser ; on leur donnait à manger dans une grande auge.

Près de la soue, c’était le clapier. Une vingtaine de lapins. C’était nous, les trois filles, qui devions nous en occuper, en fait c’était moi seule qui le faisait ; les pauvres bêtes ! comme je travaillais aux champs, il m’arrivait souvent d’oublier de les soigner et de leur donner à manger. Elles étaient maigres comme tout. Toutes les semaines, il fallait nettoyer leurs cages.

On leur donnait à manger de la luzerne, du trèfle et du foin en hiver. A côté, il y avait de la paille où les mendiants qui passaient pouvaient dormir. Un matin, ma mère allant dans l’écurie, la trouva tout enfumée ; le mendiant avait fumé et avait mis le feu à la paille. Il avait réussi à éteindre, mais il restait de la fumée ; et il était parti ! Depuis ce temps-là, mon père fit dormir les vagabonds sous le hangar qu’il avait fait construire dans la cour et où l’on rangeait les machines et les outils ; en fait de machines, nous avions : une faucheuse, une racleuse, une herse, une canadienne et une javeleuse. Ce hangar, c’est Clovis Gurnot qui le récupéra.

Et puis, il y avait le poulailler, fait de bric et de broc, avec des planches, un vieux lit. On avait une quarantaine de volailles nourries avec du blé cassé: poules, pintades, dindons, canards et oies. Je me souviens qu’avec mes sœurs et les enfants Gurnot, on cassait les œufs couvés pour voir les poussins, et cela avant la fin de la couvaison qui dure 21 jours. Quelle correction nous avons reçue ! Pour les oies, les œufs doivent être couvés 26 jours et la gestation du lapin, c’est 30 jours.

Un jour, une oie a disparu. On la revit quelques semaines plus tard, revenant avec un oison, puis d’autres suivirent. Elle avait couvé dans un tas de pierres dans la cour, et on ne l’avait pas vu ! Le long de la voie ferrée, il y avait un fossé dont l’eau se jetait dans Pissot ; et tous les oisons et leur mère furent entraînés par ce ruisseau et terminèrent dans le Doubs : on ne les revit jamais.

Dans le hangar, il y avait le blé et la paille ; le blé était vendu à Figard (le boulanger) et on en conservait une partie pour faire de la farine. Dans la grange, on mettait le blé en gerbes, le foin et le regain que les chevaux montaient avec leurs chariots. Un jour qu’on allait décharger une voiture de blé dans la grange, mon père a crié : « Ne bouge pas ! » Je me demandais pourquoi. Il a répété : « Surtout ne bouge pas ! » Il y avait effectivement une vipère rouge dans les gerbes. Elle a sauté de la voiture pour se retrouver dans la basse-cour où elle n’a pas fait long feu : les dindons l’ont aussitôt mangée !

A la cave, on stockait en silo les betteraves potagères et les pommes de terre en deux tas : les pommes de terre de consommation et la semence. Pour rentrer les betteraves, on utilisait un larmier à fleur de sol, tandis que les pommes de terre, on les descendait en sacs par l’escalier. Il y avait aussi des rayonnages où l’on stockait le vin que mon père achetait en tonneau et qu’il soutirait pour le mettre en bouteilles ; c ‘était du vin d’Algérie que mon père servait lorsqu’il y avait de la visite, parce que mon père ne buvait pas de vin. Il y avait aussi un tonneau de « piquette » : c’était du vin additionné d’eau et de sucre.

A la cave, on stockait en silo les betteraves potagères et les pommes de terre en deux tas : les pommes de terre de consommation et la semence. Pour rentrer les betteraves, on utilisait un larmier à fleur de sol, tandis que les pommes de terre, on les descendait en sacs par l’escalier. Il y avait aussi des rayonnages où l’on stockait le vin que mon père achetait en tonneau et qu’il soutirait pour le mettre en bouteilles ; c ‘était du vin d’Algérie que mon père servait lorsqu’il y avait de la visite, parce que mon père ne buvait pas de vin. Il y avait aussi un tonneau de « piquette » : c’était du vin additionné d’eau et de sucre.

Il y avait encore un tonneau pour la choucroute que nous faisions nous-mêmes à partir des choux que l’on cultivait dans le potager et dans les champs de betteraves parce qu’il y avait toujours de la place, des gros choux blancs. Dans le tonneau, on mettait un lit de choux coupés avec le couteau à choucroute, une couche de sel et on recommençait avec le jus des choux. Ensuite, on mettait des feuilles de choux par dessus, une planche et une pierre pour tasser le tout.

Tous les jours je devais laver la chemise bleue de mon père parce qu’il ne mettait pas de tricot de corps. Pour cela, et le reste de la lessive où l’on distinguait bien le blanc de la couleur, nous disposions d’un demi-tonneau rempli d’eau tiède et d’une planche à laver ; et d’une lessiveuse avec champignon que l’on faisait chauffer sur la cuisinière.

Pour le repassage, ma mère utilisait des fers qu’elle faisait chauffer également sur la cuisinière et nous n’avions pas de table à repasser, alors elle repassait sur la table. Pour la couture, nous avions une machine à coudre ; je ne me souviens plus de la marque, mais ce n’était pas une Singer. Ma mère accomplissait des prouesses parce qu’elle n’avait pour faire tourner le ménage (nous étions cinq : mes parents, mes sœurs Yvonne et Jeannette et moi-même) que l’argent qui provenait de la vente du lait. Alors, comme mon père connaissait quelqu’un qui travaillait à la papeterie de Novillars, celui-ci lui rapportait du feutre avec lequel notre mère nous faisait des pèlerines, vous savez, des sortes de capes sans manches, simplement deux ouvertures pour les bras et une capuche, des pantoufles. Pour les robes, on achetait des coupons de tissu à la Coopérative ou au magasin Pygmalion à Besançon et notre mère nous les taillait et les cousait. Mais nous connaissions madame Charpy, l’institutrice, qui avait deux filles : Jeanne et Marcelle. Comme son mari, capitaine, avait été tué à la guerre, elle touchait une bonne pension en plus de son traitement d’institutrice et ses filles avaient de beaux habits. Elle nous en donnait quand elles ne les mettaient plus.

Pour travailler à la ferme, dans la cour, je portais des sabots achetés chez Paul Bonzon ; mais pour travailler aux champs, j’avais des chaussures basses ; jusqu’au jour où en tournant alors que je hersais le champ sur Pissot, Coco, le cheval blanc me « sabota » le pied et je rentrai à la maison, le pied en sang. De ce jour, mon père voulut que je porte des chaussures hautes, montantes. J’avais aussi de bonnes sandalettes en cuir. Pour les réparations, nous portions nos chaussures chez le cordonnier, Maurice Vermillard ou Constant Sire.

Pour travailler à la ferme, dans la cour, je portais des sabots achetés chez Paul Bonzon ; mais pour travailler aux champs, j’avais des chaussures basses ; jusqu’au jour où en tournant alors que je hersais le champ sur Pissot, Coco, le cheval blanc me « sabota » le pied et je rentrai à la maison, le pied en sang. De ce jour, mon père voulut que je porte des chaussures hautes, montantes. J’avais aussi de bonnes sandalettes en cuir. Pour les réparations, nous portions nos chaussures chez le cordonnier, Maurice Vermillard ou Constant Sire.

Nous avions donc une huitaine de vaches que nous devions traire deux fois par jour : le matin à 7 heures jusqu’à 7 heures 30, et le soir à 18h30. En hiver, les vaches restaient à l’étable et de même, en été, lorsque la température était très élevée, elles restaient à la ferme. Sinon, on les faisait rentrer des pâtures pour les traire et on obtenait, je ne sais pas, environ 20 litres de lait par jour. C’était ma mère et moi qui les trayions. Ce lait, on le vendait aux particuliers et nous avions notre pratique, toujours les mêmes personnes : le chef de gare, le sous-chef qui tous deux demeuraient à la gare, Madeleine Boillot, madame Grob etc.. On passait le lait sur un tissu. Bien sûr, nous en gardions une certaine quantité que ma mère utilisait ensuite pour en faire du beurre avec une baratte verticale. Ma mère faisait la cancoillotte, des fromages de chèvre et se servait encore du lait pour la cuisine.

Aux repas, à cette époque, on ne mangeait pas de fromage. Au petit déjeuner, on prenait du café au lait ou du chocolat. Les commis de ferme se souvenaient encore avec émotion de ces petits déjeuners parce qu’il y avait aussi de la brioche que ma sœur Jeannette faisait.

A midi, le déjeuner commençait par un potage, puis de la viande (rôti, volaille, lapin, lard) accompagnée de légumes, de la salade, un dessert qui était le plus souvent un fruit ou du gâteau que mon père affectionnait bien. Après le repas de midi, tous les jours, mon père prenait du café, du sucre et de la goutte. C’était de l’eau de vie de prune ou de mirabelle que mon père distillait lui-même à l’alambic communal alors situé dans la cour de la ferme de Charles Coquillot. Puis il fut établi en haut de la Vie des Bêtes (aujourd’hui rue du Vieux Roche), à l’emplacement de l’ancien abreuvoir (à présent garage communal). Nous avions des arbres fruitiers : dans notre jardin, devant la ferme, il y avait pruniers, mirabelliers, un cerisier, un pommier. Dans la pâture sous le bois, il n’y avait que des pommiers dont les fruits nous servaient pour la compote ou comme dessert.

Moudre le café était une tâche qui nous était dévolue, et chacune à son tour. Je me souviens qu’un jour ma sœur Yvonne, mécontente de le faire, ajouta du sel au café ! Inutile de dire que le papa ne fut pas satisfait ! Pour moudre le café, nous disposions d’un moulin mural en faïence.

Moudre le café était une tâche qui nous était dévolue, et chacune à son tour. Je me souviens qu’un jour ma sœur Yvonne, mécontente de le faire, ajouta du sel au café ! Inutile de dire que le papa ne fut pas satisfait ! Pour moudre le café, nous disposions d’un moulin mural en faïence.

Tous les soirs, nous avions du potage, de l’omelette, des pommes de terre au fromage ou un autre légume, et un dessert.

Raymond P. me disait souvent, lorsque plus tard il me rencontrait, et il m’embrassait toujours : « Qu’est-ce qu’on mangeait bien chez vous ! » Les mendiants s’arrêtaient très souvent chez nous et on leur donnait à manger. Ce qui faisait dire à l’abbé Luquet : « Il y a un signe au-dessus de votre toit ! »

Mais mon père voulait avoir son pot-au-feu tous les dimanches, de la viande achetée chez Cattay qui faisait sa tournée et auprès duquel se servaient également Bouchard , Lorin etc.

On tuait un cochon au printemps et l’autre à l’automne et c’est Louis Gurnot qui venait tuer les nôtres. Dans le saloir, on mettait jambon et lard ; et ma mère faisait aussi des saucisses, du petit salé, de la viande de porc et du boudin à la dauphinoise c’est-à-dire avec du lait, de la crème, mais pas d’oignons. Tenez, le saloir est encore là dans la cour (en effet, rempli de terreau et portant des fleurs, il est entouré de pierres).

Les jeux, les jouets ? Nous n’avions guère de jouets. A Noël, nous recevions du « petit Jésus » et non du « père Noël », quelques papillotes (nos parents en gardaient pour les donner aux enfants qui venaient leur souhaiter la bonne année), une orange, parfois un jouet. Une année, au pied du sapin de Noël, il y avait deux poupées : une brune et une blonde. Je ne sais pourquoi, j’ai choisi la brune alors que je préférais la blonde. Et sur le bras de cette poupée, il y avait… un martinet ! J’ai été tellement déçue et vexée, que je suis allée dans la remise où il y avait un billot et j’ai coupé les cheveux de la poupée avec la serpe. Rituellement, tous les ans, mon père avait comme cadeau de Noël une bouteille de rhum et ma mère un « Jésu » de Morteau.

Célina Chevalier me prenait parfois avec elle le jeudi pour jouer à la poupée ; un jour qu’elle me ramenait, ma sœur Yvonne qui était très habile de ses doigts, voulut faire un chapeau à ma poupée. Elle la fit tomber et la tête qui était en porcelaine fut irrémédiablement cassée…

Sinon, on jouait dans le tas de terre provenant de l’excavation de l’escalier de la cave ; on faisait des pâtés. Parfois on faisait ce que l’on appellerait aujourd’hui des « goûters dînatoires » dans la pâture sous le bois. Pour cela ma mère confectionnait des pâtés en croûte que nous mangions dans l’herbe du pré.

Mon père m’avait promis une bicyclette si j’avais mon certificat d’études. J’ai obtenu ce diplôme, mais ma mère, finalement, n’a jamais voulu que j’aie cette bicyclette !

On cultivait deux plantes sarclées : la pomme de terre et la betterave fourragère. Pour planter les tubercules de pommes de terre, que l’on dégermait au préalable, on travaillait le sol à la charrue au printemps pour ouvrir les sillons. Puis on mettait les pommes de terre à la main, on n’avait pas de machine pour cela, à mi-hauteur des sillons qui étaient ensuite rebouchés par le passage de la charrue qui ouvrait le sillon voisin. Les pommes de terre n’étaient pas butées. Pour la récolte, on avait une arracheuse et on faisait deux tas des tubercules que l’on ramassait à la main : un pour les petites et un pour les moyennes et les grosses. Puis on les mettait dans des sacs de jute pour les transporter et les descendre à la cave par l’escalier.

On cultivait deux plantes sarclées : la pomme de terre et la betterave fourragère. Pour planter les tubercules de pommes de terre, que l’on dégermait au préalable, on travaillait le sol à la charrue au printemps pour ouvrir les sillons. Puis on mettait les pommes de terre à la main, on n’avait pas de machine pour cela, à mi-hauteur des sillons qui étaient ensuite rebouchés par le passage de la charrue qui ouvrait le sillon voisin. Les pommes de terre n’étaient pas butées. Pour la récolte, on avait une arracheuse et on faisait deux tas des tubercules que l’on ramassait à la main : un pour les petites et un pour les moyennes et les grosses. Puis on les mettait dans des sacs de jute pour les transporter et les descendre à la cave par l’escalier.

Les pommes de terre, on s’en servait bien sûr pour notre consommation familiale ; on les utilisait également pour la pâtée des cochons et on en vendait à des particuliers.

Je ne devrais pas vous le dire, mais il m’arrivait d’en vendre en cachette 50 kg à l’institutrice pour me faire quelques sous. Ca ne se voyait pas sur la quantité qu’il y avait dans la cave !

Les betteraves fourragères, on les semait. On travaillait la terre à la charrue, puis à la herse et on formait des andains. Au sommet de ces andains, on plaçait les graines, une à une, en les enfonçant. Puis une fois qu’elles étaient développées, il fallait des éclaircir, c’est-à-dire supprimer deux betteraves sur trois afin de n’en laisser plus qu’une. Les autres, ce qui était en supplément, on les donnait aux cochons. Lors de la récolte, on arrachait les betteraves à la main, une à une ; on coupait les feuilles vertes et on formait des tas qui étaient ramenés à la ferme et stockés dans la cave où on les déversait par le larmier. Pour la préparation des pâtées, on passait les betteraves au coupe-racines : il en sortait des lamelles que l’on remontait ensuite de la cave à la souillarde dans une sorte de hotte à raisin.

Un jour que nos parents étaient allés à Besançon, sans doute pour passer un acte chez le notaire, j’étais allée éclaircir les betteraves avec ma sœur Jeannette et Zizi, Suzanne, la nièce de madame Trimaille. En revenant, je poussais la brouette dans laquelle nous avions placé les betteraves destinées à préparer le « lécher », c’est-à-dire la pâtée pour les cochons, lorsque je vis devant une couleuvre d’une grande longueur. De saisissement, j’ai lâché les bras de la brouette et me suis retrouvée le nez dans les betteraves ; Jeannette et Zizi qui parlaient et n’avaient rien vu, me sont tombées dessus !

Un jour que nos parents étaient allés à Besançon, sans doute pour passer un acte chez le notaire, j’étais allée éclaircir les betteraves avec ma sœur Jeannette et Zizi, Suzanne, la nièce de madame Trimaille. En revenant, je poussais la brouette dans laquelle nous avions placé les betteraves destinées à préparer le « lécher », c’est-à-dire la pâtée pour les cochons, lorsque je vis devant une couleuvre d’une grande longueur. De saisissement, j’ai lâché les bras de la brouette et me suis retrouvée le nez dans les betteraves ; Jeannette et Zizi qui parlaient et n’avaient rien vu, me sont tombées dessus !

Je me souviens aussi qu’un jour madame Jacoulet, la garde-barrière du PN 67, avait trouvé une vipère, une vipère rouge, dans son lit !

Pour les lapins, nous avions un champ de luzerne, au-dessus de Pissot. Pour la récolte, aussi bien du trèfle que de la luzerne, on coupait avec la faucheuse et on laissait sécher, bien plus longtemps que le foin. Vous comprenez, il fallait que ce soit bien sec, sinon, ça risquait de mettre le feu à la grange. Non, à Roche, je ne me souviens pas qu’il y eut d’incendies de granges. Il arrivait que les vaches mangent de la luzerne, ce n’était pas grave si elles n’en mangeait qu’un peu. D’ailleurs on leur en donnait. Mais quand elles en broutaient trop, ça pouvait les faire enfler. Mon père, avec un trocart, après avoir bien calculé à partir du creux de l’abdomen des vaches la distance qu’il fallait, perçait la panse des vaches de ses voisins qui avaient mangé trop de luzerne ou de trèfle.

Il nous arrivait d’aller mener paître les vaches dans les prés communaux avec les enfants Gurnot ; on partait à 9h30 avec notre casse-croûte et on ne rentrait qu’en fin d’après-midi : c’était ce qu’on appelait la vaine pâture. Les vaches n’avaient pas d’eau dans les prés, on ne leur amenait pas d’eau dans des tonnes ; elle buvaient simplement à l’étable et dans l’abreuvoir qui était dans la cour.

Mon père aimait chasser, oh, ça oui. Il tirait tous les oiseaux : grives, merles ; je ne me souviens pas s’il rapportait aussi des faisans ; puis des lièvres, des sangliers, des chevreuils. Pour les sangliers, tués à l’issue d’une battue, les chasseurs venaient chez nous pour dépecer l’animal. Et pour aller de la cuisine à la souillarde, ils passaient par notre chambre et salissaient le plancher avec leurs grosses chaussures! Aussi, on installa un chemin en linoléum dans la chambre. Le fusil de mon père, je ne sais plus où il était rangé. Par contre, il ne ramassait pas les champignons dans le bois.

Les autres cultures de la ferme : des céréales, principalement du blé et de l’avoine. Y-avait-il aussi du maïs ? Il me semble qu’on en faisait un peu, pour les poules ; mais je n’en suis pas sûre.

Les semailles de blé, on les faisait en automne, après la culture de pommes de terre. Pour cela, on commençait par fumer le terrain en lui apportant du fumier qui chez nous était entassé près de la levée de grange. Monsieur Morel et monsieur Clotilde venaient nous aider pour charger la voiture à quatre roues, pourvue de planches sur les côtés pour retenir le fumier. Ensuite, sur le terrain, mon père le crochetait par l’arrière et déposait des tas ; puis je l’étalais à la fourche sur le champ. Ensuite, on passait la charrue qui était tirée par un cheval ; le soc coupait la terre horizontalement au fond de la raie et le versoir soulevait et retournait la bande de terre.

Puis selon la nature du sol on utilisait une autre machine. En terrain meuble, c’était la herse brisée qui permettait de travailler le sol pour préparer le lit de semence, en émiettant les mottes. En sol lourd, on passait d’abord la canadienne, une charrue multi-socs, puis la herse.

Ensuite, mon père semait le blé, ou l’avoine, à la volée, en puisant le grain dans un sac placé devant lui, tenu par une ceinture en bandoulière. Après le semis, on passait à nouveau la herse parce que sinon les oiseaux venaient manger les grains.

Est-ce qu’on utilisait des engrais ? Bien sûr ! On devait les mettre en même temps que le labour, à la main. Sinon, je ne sais pas quand on aurait pu les épandre. On les achetait à la maison Monnot. Mais lesquels, je ne sais pas. Par contre, on n’utilisait pas de désherbants ; il y avait bien des coquelicots, mais pas d’autres mauvaises herbes, parce que mon père aimait que sa culture soit propre.

Pour la récolte, on employa au début la faucheuse sur laquelle il y avait deux personnes : l’une, mon père, conduisait les chevaux, et l’autre, moi, assise sur un siège à côté, faisait les javelles. Ensuite, mon père acheta une javeleuse. On laissait les javelles deux jours sur le champ pour qu’elles sèchent et l’étape suivante, c’était la confection des gerbes, c’est-à-dire que plusieurs javelles, au moins 5 ou 6, étaient liées ensemble. Tout le monde y participait.

Pour la récolte, on employa au début la faucheuse sur laquelle il y avait deux personnes : l’une, mon père, conduisait les chevaux, et l’autre, moi, assise sur un siège à côté, faisait les javelles. Ensuite, mon père acheta une javeleuse. On laissait les javelles deux jours sur le champ pour qu’elles sèchent et l’étape suivante, c’était la confection des gerbes, c’est-à-dire que plusieurs javelles, au moins 5 ou 6, étaient liées ensemble. Tout le monde y participait.

Mon père, pour faire les liens, allait à Osse pour se procurer de la laîche. Il avait inventé une machine pour fabriquer des liens de 70 cm environ de longueur à partir de la laîche ; un peu comme on associe des torons pour faire de la ficelle.

Les gerbes étaient ensuite placées sur une voiture à plateau pour les transporter jusqu’à la grange où elles étaient entreposées.

Pour le battage, mon père allait chez mademoiselle Gurnot, à Nancray, avec deux chevaux. Un pour tirer la locomobile, l’autre pour la batteuse. Les deux machines étaient installées dans la cour, devant la ferme et il y avait du monde pour cette opération. Moi, j’étais dans la grange pour transmettre les gerbes. Je me souviens qu’avec moi il y avait le Riquet P. qui me les passait d’abord. Il m’en a fait « pis qu’à pendre », il me mettait des souris dans le corsage ! Ensuite, sur la machine, il y avait le délieur qui coupait les liens et passait les gerbes à deux hommes qui étalaient la paille avant de l’enfourner dans la batteuse ; une autre personne portait les sacs de 75 à 80 kg de grains dans le hangar tandis que 2 ou 3 botteleurs chargeaient la paille et la portaient à la levée de grange. La pousse d’avoine était ramassée pour servir d’alimentation, avec les betteraves et du gros sel, aux vaches. Mon père n’utilisait pas de tourteaux. Mais la pousse de blé, on ne la gardait pas. Qu’est-ce qu’on a pu manger comme moineaux ! Ils venaient se nourrir de la pousse et mon père, du haut de la grange, les tirait !

Tous les ans, on faisait deux récoltes de foin : en juin, la fenaison, puis le regain en août. On passait la faucheuse tirée par deux chevaux. Puis on retournait l’herbe à la fourche pour qu’elle sèche, et cela au moins pendant deux jours ; c’était le fanage. Puis on acquit une faneuse, une machine avec des toupies munies de dents qui permettait d’étaler et de retourner l’herbe. Puis on faisait des andains au râteau. L’achat d’une racleuse simplifia le travail : c’était un grand râteau avec deux roues et tirée par un cheval. Le foin bien sec, il était chargé en vrac sur un plateau maintenu par des cordes d’avant en arrière. On l’engrangeait et il servait de nourriture aux chevaux et aux vaches. On le passait par des trappes situées juste au-dessus des râteliers.

A une époque, mon oncle Charles, avant de se faire sa propre écurie, logeait sa jument Coquette, en dessous de notre grange. Un jour, de la paille recouvrait une trappe ; de ce fait je ne l’ai pas vue et je me suis retrouvée dans le râtelier de Coquette : j’ai eu la plus belle peur de ma vie, car c‘était une jument méchante.

Le regain, c’était en septembre qu’on le récoltait ; il y avait moins de foin, parce que l’herbe était plus courte en tige. Mais c’était le même travail.

Nous cultivions prés et champs nous appartenant et on louait aussi des terrains dont nous n’étions pas propriétaires et pour lesquels on payait donc un fermage. Ainsi, nous exploitions un pré à Chalèze, au bord du canal, qui était à Adrien Thiard. J’y étais allée un jour avec Paul P., Coco et la racleuse pour le mettre en tas ; tout à coup je me suis sentie piquée et le cheval est parti lui aussi : les dents de la racleuse étaient passées sur un nid de guêpes. J’ai été obligée de me laver dans le canal tellement ça me brûlait.

Nous avions un poste de radio. placé à la cuisine. On écoutait les informations à la TSF, seulement à midi et le soir. Le matin, on n’avait pas le temps !

Nous avions un poste de radio. placé à la cuisine. On écoutait les informations à la TSF, seulement à midi et le soir. Le matin, on n’avait pas le temps !

Tous les dimanches, nous les trois sœurs, nous allions à la messe. Pas nos parents. Ma mère n’avait pas trop de santé ; quant à mon père, au curé qui lui demandait s’il le verrait à la messe, il répondait : « Ah, bon Dieu non ! Tant que vous aurez des pratiquants pas plus honnêtes que cela, je n’irai pas à l’église ; de peur que le toit me tombe dessus ». A quoi le curé répliquait : « Je le sais, monsieur Incerti ; mais je ne peux pas les mettre à la porte ! »

Pour les fêtes, il y avait trois cierges qui étaient portés et déposés près de l’autel : celui des hommes, celui des dames et celui des enfants de Marie. C’était Madeleine Jeannin qui portait celui des filles, accompagnée par Suzanne Rognon et par moi. Madeleine décéda et c’est moi qui devait prendre sa suite. Mais il y eut une intrigue et le curé me dit : « Ce n’est pas toi qui porteras le cierge ». Je rentrai chez moi en pleurant et alors mon père me dit : « Je t’interdis dorénavant de monter au chœur de chant ». J’en eus gros sur le cœur car j’aimais bien remonter le chemin Neuf (l’actuelle rue de l’Eglise) avec Babeth Monnot. C’est elle qui tenait l’harmonium lors de mon mariage en 1939.

Néanmoins, il arrivait à mon père d’aller à la messe, le 11 novembre, à la Toussaint et aux enterrements. Durant le mois du rosaire, nous avions tous les soirs la prière, ainsi qu’au mois de mai, le mois de Marie. Pendant le temps de Noël, il y avait un sapin et la crèche et tous les soirs nous récitions notre prière près de la crèche. Pas mon père.

Le dimanche, il y avait une messe tôt le matin au cours de laquelle on pouvait communier. Puis à 10h, c’était la grand-messe où on ne communiait pas. L’après-midi, à 14h, c’était les vêpres. Tous les dimanches.

Il y avait tous les ans la procession de la Fête-Dieu ; on chantait des cantiques, on s’arrêtait devant les reposoirs pour y prier ; ma mère faisait le reposoir qui était devant chez nous, elle le garnissait de fleurs. Les Enfants de Marie portaient un voile. Dans la paroisse, il y avait les riches et les pauvres. Lors du décès dans une famille riche, les couronnes étaient en perles. Les familles pauvres ne pouvaient pas payer de telles couronnes et ma mère alors faisait les couronnes pour eux avec des roses en papier ; mon père allait chercher de la mousse, du lierre pour les façonner et les décorer. Pour les enfants, c’était des roses blanches.

Il y avait tous les ans la procession de la Fête-Dieu ; on chantait des cantiques, on s’arrêtait devant les reposoirs pour y prier ; ma mère faisait le reposoir qui était devant chez nous, elle le garnissait de fleurs. Les Enfants de Marie portaient un voile. Dans la paroisse, il y avait les riches et les pauvres. Lors du décès dans une famille riche, les couronnes étaient en perles. Les familles pauvres ne pouvaient pas payer de telles couronnes et ma mère alors faisait les couronnes pour eux avec des roses en papier ; mon père allait chercher de la mousse, du lierre pour les façonner et les décorer. Pour les enfants, c’était des roses blanches.

Il y avait un patronage le jeudi pour les filles ; on faisait des promenades, des jeux, on lisait, on jouait au loto. Le catéchisme, on le faisait avec le curé, d’abord dans l’église, puis plus tard dans la petite salle à l’arrière de la sacristie. C’était des prêtres qui venaient de l’extérieur qui nous faisaient passer les examens.

Mais je n’ai pas fait une bonne communion solennelle parce que j’avais quelque chose sur la conscience : j’avais pris une ou deux pièces dans le porte-monnaie de mes parents et je ne m’en étais pas confessée. La retraite, je l’avais faite à Saint-Ferjeux. Par contre, pour la confirmation, c’était à Vaire-le-Petit.

Un jour, l’abbé Gaillard, celui qui avait monté « la Passion », est revenu à Roche pour une représentation de cette pièce orchestrée par l’abbé Morel. J’étais avec Marguerite Bianchi et Madeleine Boillot qui le connaissaient. Il demande « Est-ce que Maurice joue ? » Elles répondent : « Non. Sa fille est là ». Du coup, l’abbé Gaillard m’a soulevée et m’a embrassée !

Un jour, l’abbé Gaillard, celui qui avait monté « la Passion », est revenu à Roche pour une représentation de cette pièce orchestrée par l’abbé Morel. J’étais avec Marguerite Bianchi et Madeleine Boillot qui le connaissaient. Il demande « Est-ce que Maurice joue ? » Elles répondent : « Non. Sa fille est là ». Du coup, l’abbé Gaillard m’a soulevée et m’a embrassée !

Il n’y avait pas beaucoup de distractions. Mon père n’allait jamais au café pour y jouer aux cartes et comme il ne buvait pas…Je n’ai pas eu le droit d’aller au bal, celui qui se tenait derrière le café Petetin, avant mes dix-huit ans. Pour le 14 juillet, il y avait un feu d’artifice et un bal. Lors de la fête patronale, il y avait des manèges, des cris-cris, des balançoires, des chevaux de bois pour les enfants, des marchands de confiserie.

Voilà la vie que je menais avant mon mariage. J’étais toujours sollicitée pour le travail, à tel point qu’on m’appelait « le cheval de devant ! »

PS de l’auteur. Puis, après cet épisode agricole de son existence, juste après la guerre, Mauricette est « montée » à Paris. D’abord, elle travailla, pendant environ 2 ans, dans un hôtel, rue de la Sourdière, près de la rue St Honoré, comme femme de chambre, par l’intermédiaire de Marie Koehler, sœur de madame Grob qui habitait Roche (au 15, rue du Vieux Roche).

Puis, pendant trois ans, elle fut femme de chambre, non déclarée, chez madame Moreau-Neret, femme d’un artiste peintre, au 274, rue St Honoré. Sa patronne lui apprit à lui parler à la troisième personne, comme dans les grandes maisons. Elle y faisait également le service à table et la cuisine. Tous les ans, elle allait passer deux mois à Menton avec la famille.

Une année, en revenant de Menton, elle s’arrête à Marseille. Elle y restera environ six mois dans la vieille ville comme gouvernante du petit Jean-Pierre et tous les dimanches elle montait à Notre-Dame de la Garde (« la bonne Mère ») pour y faire ses dévotions.

De là, elle passa à Nice, boulevard Carlone, employée comme femme de chambre chez les époux Leroy, lui, retraité des affaires, ayant possédé des usines à Montbéliard. Il y avait du beau monde et durant trois ans elle demeura dans cette ville. Quand elle tomba malade, Mauricette s’y trouva bien : elle mangeait bien, elle dormait bien et elle était servie. A son tour.

Mais comme le climat méditerranéen ne lui convenait pas, elle retourna à Paris pour s’occuper des petites-filles Leroy, Suzanne et Jacqueline, dans le XVI° arrondissement. Là, elle fit durant plusieurs années : les courses, le ménage, la cuisine ; en fait, elle était « la bonne ».

Puis durant une année ou 18 mois, elle travailla, exclusivement comme femme de chambre, chez la famille Ach qui possédait un hôtel particulier rue du Ranelagh, dans le XVI° arrondissement de la capitale et avait du personnel de maison : Mauricette, un chauffeur, une cuisinière. Tous les jours, elle repassait les draps de soie de sa patronne et sa chemise de nuit et les chemises de Monsieur. Pour servir les repas, et le café dans le salon, elle portait une blouse bleu marine. Monsieur Leroy était cadre dans le plus grand magasin de chemises et vêtements pour hommes de Paris, boulevard Haussmann.

Ensuite, elle s’occupa d’une petite Florence, âgée de trois mois, parente de la famille Ach, dans le XV° arrondissement, boulevard Lefèbvre. Son père était quelque chose comme géomètre-arpenteur. Elle y faisait les courses et la cuisine tout en s’occupant de la petite. Elle y demeura environ sept années.

Par la suite, elle devint gardienne d’immeubles (concierge) rue de la Solidarité, dans le XIX° arrondissement où il y avait 160 locataires, pendant quatre ans. Et elle tint cette fonction à Alfortville comme gardienne d’immeubles avec cette fois plus de 400 locataires.

Après avoir habité à Maisons-Alfort, elle travailla pendant une année dans un restaurant d’entreprises vers le « Bon Marché » à Paris.

Elle revient à Roche en 1970, au moment du mariage de sa sœur Jeannette pour tenir à sa suite le bureau de tabac et la régie des recettes indirectes au 5, rue Nationale, et ce jusqu’en 1973, date à laquelle elle repart à Paris pour servir de dame de compagnie à Marie Koehler, à nouveau rue de la Sourdière.

Durant environ deux ans, elle travaille chez un Anglais, vers les Tuileries, puis elle revient chez Mme Koehler, pendant un an, jusqu’au décès de cette dernière à l’âge de 101 ans.

Elle revient alors définitivement à Roche pour y prendre sa retraite.

La devise d’une bonne femme de chambre : « On voit tout, on entend tout, mais on ne dit rien ! »

En somme, une vie riche d’expériences aux facettes multiples.